ロコモティブシンドローム(骨粗鬆症・サルコペニア・認知症)

ロコモティブシンドロームとは?

「ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)」。日本語では「運動器症候群」と言い、運動器※の衰えによって要介護になりやすい状態を表す言葉です。世界でもトップクラスの長寿国である日本。年齢を重ねても自分の脚でイキイキと歩き、充実した生活を送ることは、誰もが理想とするところでしょう。しかし、長寿であるということは、それだけ長い期間、運動器を使用し続けることなので、加齢とともに運動器が衰えると、ロコモになる可能性が高く、介護が必要となる人が少なくありません。

※運動器=体を動かすことにかかわる骨・関節・筋肉などの総称です

●骨が衰える「骨粗しょう症」

●筋肉が衰える「サルコペニア」

●その運動器を司る機能(脳)が衰える「認知症」

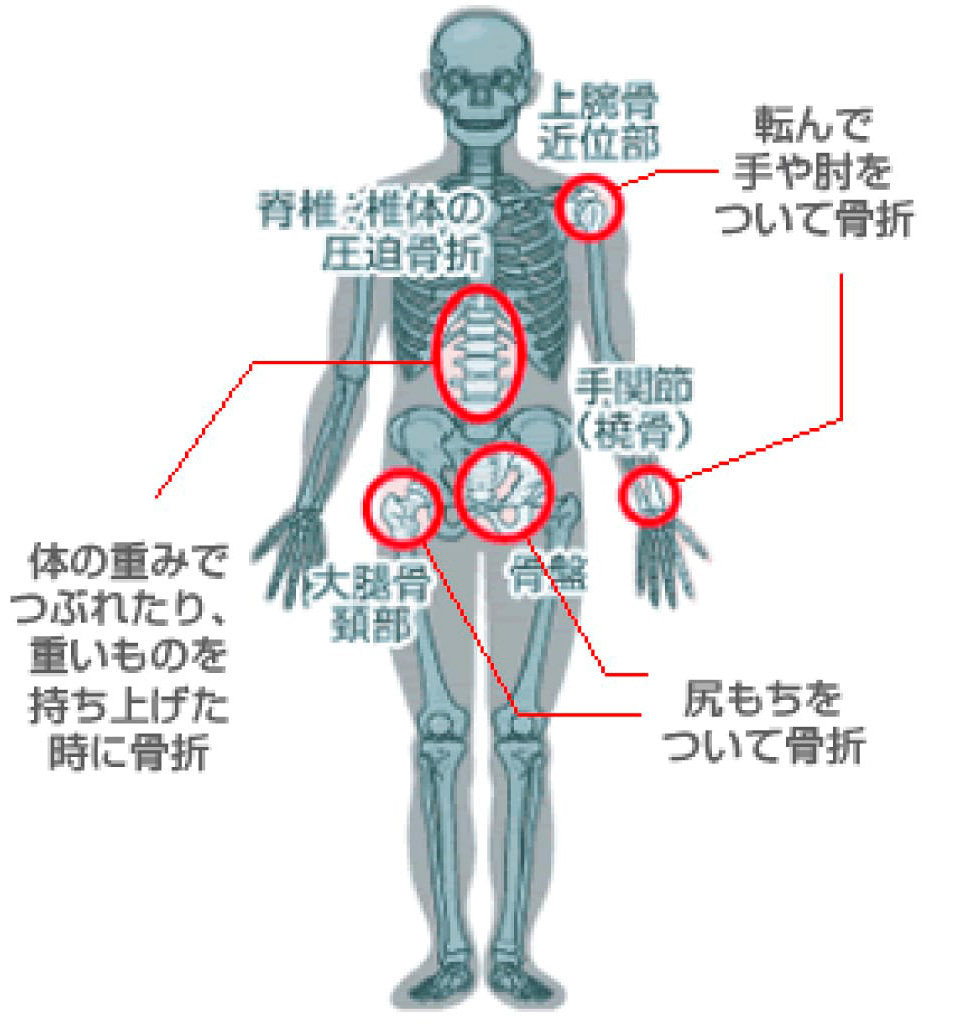

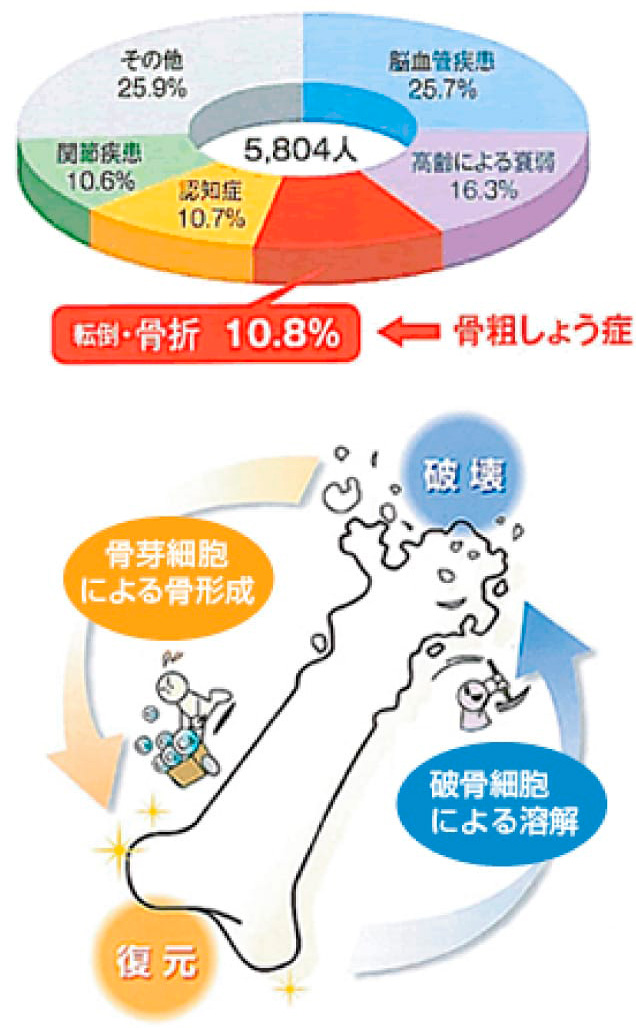

運動器が衰える要因として、この3つが大きな要因と言えるでしょう。 これらによって「立つ」「歩く」といった動作が困難となり、転倒して骨折を来すリスクが高まります。そして、骨折を来す度に、安静が必要となり、その間にさらに「骨粗鬆症」「サルコペニア」「認知症」が進行することになり、いわゆる「負のスパイラル」悪循環が生じて、急速に介護が必要な状態になるのです。

骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。初期には自覚症状がほとんどありませんが、症状が進行するにつれて腰や背中が痛くなったり、背骨が曲がったりしてきます。

骨粗しょう症は「骨を作る細胞の衰え」が原因で、カルシウム不足が原因ではないのです。

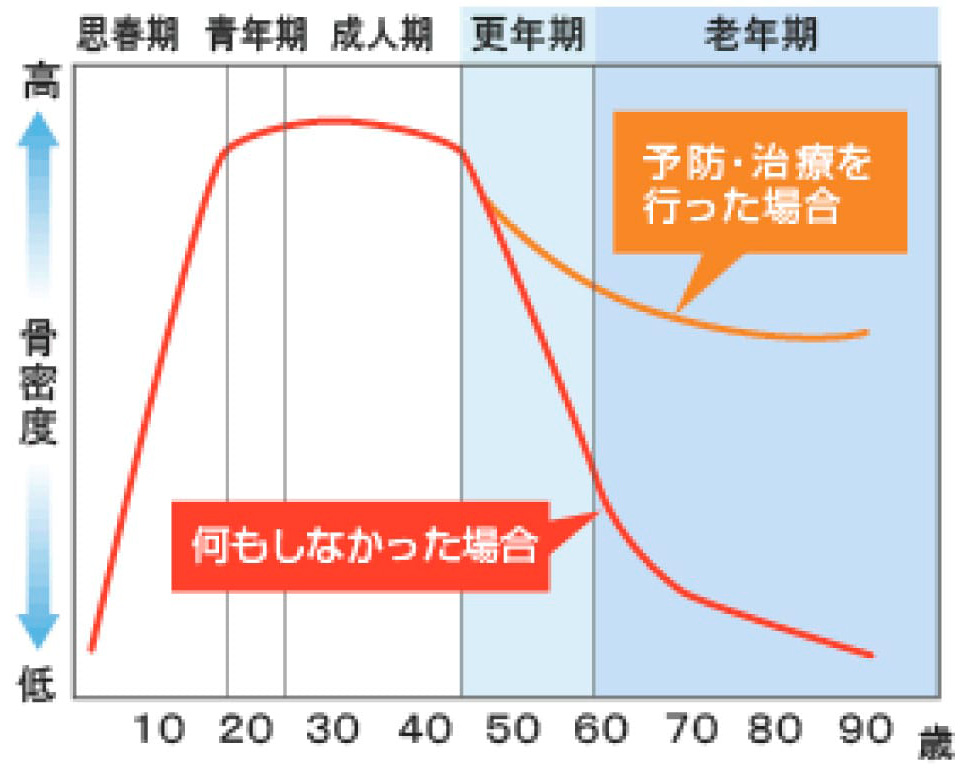

骨は毎日新しく作られ、新しい骨と入れ替えるために古いものは壊されています。つまり新陳代謝しているのです。骨には骨を作る細胞(骨芽細胞)と骨を溶かす細胞(破骨細胞)があり、この両者のバランスが保たれることによって骨密度が維持されています。しかし、このバランスが崩れて骨を作るスピードが壊すスピードに追いつかなくなると「骨粗しょう症」になってしまうのです。

骨粗しょう症は単なるカルシウム不足が原因と思われがちですが、実は骨を作る細胞(骨芽細胞)の衰えが原因だったのです。

骨粗しょう症になると骨がもろくなり、骨折しやすくなります。特に大腿骨頚部(太ももの付け根)の骨折は入院・手術が必要となり、5人に1人は寝たきりになっています。骨粗しょう症が引き金となって骨折を招き、骨折が寝たきりを招くという連鎖を防ぎましょう。

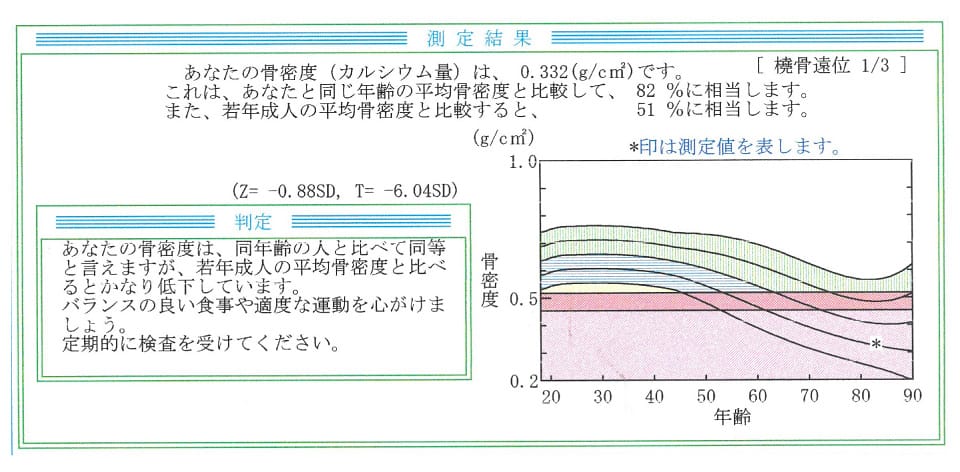

「骨密度測定」では、あなたの骨の丈夫さや硬さを知ることができます。

測定時間は1分程度。椅子に腰掛けて、腕を装置に置いていただくだけの簡単で手軽な検査です。測定ではX線を用いますが、ごくわずかで、安心して検査を受けることができます。測定は利腕とは反対の腕で行い、得られた測定値を性別・年齢の標準値と比較します。「骨粗しょう症」と診断された方は半年に1回の検査を行い、治療効果を確認しながら治療を継続します。

実際の検査結果

「骨の破壊と形成がどの程度行われているのか」「骨にカルシウムを取り込む働きのあるビタミンが不足していないか」などが血液や尿の検査でわかります。

その他、お薬を飲むにあたって、肝臓や腎臓などに異常がないかを調べます。当院では3ヵ月に1回、血液検査・尿検査を行ないます。

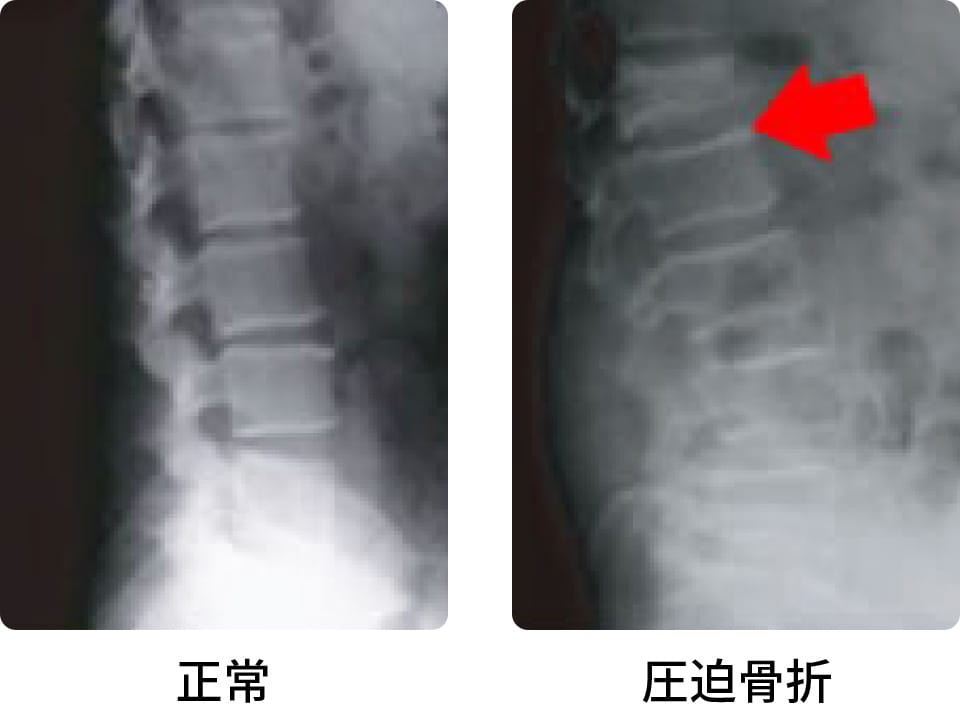

「骨が折れたり、つぶれたり、変形していないか、あるいは折れやすい状態などを調べます。

主に背骨(胸椎や腰椎)のX線写真を撮り確認します。「骨粗しょう症」と他の病気とを区別する為にも必要 な検査です。

「骨粗しょう症」の治療は「薬」が主役です。

骨を壊す細胞の働きを弱め、骨を作る細胞の働きを高めます。つまり、お薬を飲み続けて骨を作る細胞の働きを保つことが重要なのです。

成長期に運動をしなかった人や、長年、病気などで寝込みがちだった人は骨が弱く、骨折を生じやすくなっています。無重力の宇宙空間に長期滞在した宇宙飛行士も骨量、筋肉量ともに減少するので、地球に帰還後は2ヵ月ほどリハビリを行わなくてはなりません。骨は負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質があります。散歩を日課にしたり、適度な筋トレを取り入れるなど、日常生活の中でできるだけ運動量を増やしましょう。

骨折予防に有効な運動は、筋トレ、ウォーキング、ジョギングなどがありますが、体力にあわせて無理をせずに長く続けられるメニュー作りが大切です。骨粗しょう症や膝に痛みがある方は、運動を開始する前に是非、ご相談ください。